Daniel Miller suggerisce di concentrare l’attenzione su cosa fanno le persone con i media e non su quello che i media fanno alle personei, ovvero il loro condizionare l’agentività, la capacità umana di agire e insieme di costruire la propria identità, tenendo conto dei vincoli sociali, culturali e linguistici che determinano il nostro margine di azione. Le innovazioni tecnologiche degli ultimi decenni hanno cambiato il nostro modo di rapportarci con il mondoii. Prencipe e Sideri svelano come, tra intelligenze artificiali senzienti, dilemmi morali e saperi frammentati, il “cavaliere” diventa figura-simbolo di un nuovo umanesimo, chiamato a riconciliare la potenza computazionale con la vulnerabilità umana. Il cavaliere artificiale conclude la trilogia di libri dedicati a Italo Calvino e alla sua operaiii con una narrazione che è a un tempo racconto filosofico e scientifico, riflessione socratica e ricerca sperimentale incerta (o in equilibrio) tra l’algoritmico e il cavalleresco.

In una realtà appesantita da problematiche ogni giorno più opprimenti e concrete gli autori scelgono di dedicarsi all’intangibile e farlo con leggerezza. Una leggerezza che è però quella di Calvino, non superficialità ma l’arte di planare sulle cose dall’alto e non avere macigni nel cuore.

«Nei momenti in cui il regno dell’umano mi sembra condannato alla pesantezza, penso che dovrei volare come Perseo in un altro spazio.»iv

La pesantezza, l’inerzia, l’opacità sono qualità che appesantiscono il mondo al punto che sembra pietrificarsi, come sotto lo sguardo di Medusa cui solo Perseo è riuscito a sottrarsi. Ecco perché Calvino si rivolge a lui come idolo nella lezione sulla leggerezza, perché Perseo «si sostiene su ciò che vi è di più leggero, i venti e le nuvole, e spinge il suo sguardo su ciò che può rivelarglisi solo in una visione indiretta, in un’immagine catturata da uno specchio».

Il cavaliere artificiale trae spunto da diverse opere di Calvino – Il cavaliere inesistente, La memoria del mondo, Palomar, Amori difficili – per esplorare il paradosso delle tecnologie digitali: invenzioni invisibili, eppure, pervasivamente trasformative nella vita quotidiana, nel lavoro, nella politica e nella percezione del reale. L’intelligenza artificiale esiste in uno spazio virtuale senza possedere, almeno per ora, un corpo tangibile. Eppure, essa esercita un’influenza concreta: gli algoritmi filtrano l’informazione, i sistemi di automazione rivoluzionano intere industrie, supportano diagnosi e assistenti digitali o creano la Memoria del mondo, proprio come immaginato da Calvino.

Il mondo, visto come un “sistema di sistemi” dimostra come ogni cosa sia legata al sistema del mondo. E l’obiettivo della letteratura è quello di “descrivere e raccontare di tutto, il mondo e tutto il suo contenuto”v. La molteplicità si trova sia nel concetto di mondo in generale che nel concetto specifico che Calvino ha della letteratura e degli scrittori, i quali dovrebbero avere una visione plurima e articolata del mondovi.

Visione che si ritrova in toto nelle riflessioni di Prencipe e Sideri, i quali avevano già dimostrato di essere approfonditi studiosi e conoscitori dell’opera e del pensiero di Italo Calvino, che hanno utilizzato per offrire una prospettiva nuova, un’angolatura originale per interpretare i fenomeni sociali attuali: le implicazioni dei cambiamenti tecnologici sul comportamento umano e organizzativo, i nuovi modelli educativi, l’interfaccia umano/macchina e, più in generale, l’innovazione come fenomeno socio-antropologico.

L’accostamento tra il decollo dei media e delle tecnologie dell’informazione e la riflessione sul pensiero della contemporaneità è così pregnante e denso di valenze che, tra la fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta, Jean-François Lyotard ha identificato l’eziologia della nascita della «condizione postmoderna» proprio con l’avvento della società informatizzatavii e Gianni Vattimo ha rintracciato l’essenza stessa della postmodernità nella moltiplicazione delle «immagini del mondo» a opera dei mediaviii.

Giddens mette programmaticamente l’accento sulla differenza semantica tra postomodernità e modernità, rintracciando nella prima l’essenza della “radicalizzazione” della secondaix. In altri termini, più che limitarci a definire la situazione contemporanea come un’epoca nella quale la fine delle ideologie ha imposto una epistemologia debole e frammentaria, consacrata all’eterogeneità delle rivendicazioni del sapere, dovremmo scorgere in essa lo scarto “insoluto”, i conflitti rimossi e non analizzati che ritornano oggi più cogenti che in passatox.

Nel transito dall’età della stampa all’età del web, la rete culturale, la spinta a comunicare, l’affermazione del linguaggio come motore di una civiltà, e nello stesso tempo il crescente primato dell’immagine, permangono, pur nella rilevante differenza delle proporzioni. Si comprende bene che il rapporto tra umanesimo e tecnologia abbia costituito presto, negli ambiti della ricerca avanzata, la questione più urgente, da seguire con tutti gli strumenti possibili, per ricondurre alla centralità dell’umano la fuga irresistibile della progressione digitale e, nello stesso tempo, per ricostituire una trading zone, luogo di scambio, tra studia humanitatis e scienzexi.

La rivoluzione digitale ha trasformato le vite umane. Buona parte dello sconvolgimento provocato dalla Rivoluzione industriale fu dovuta all’automazione della forza muscolare. La Rivoluzione digitale sta automatizzando il lavoro mentale umano. Si tende a sottovalutare la minaccia all’agentività umana – human agency – da parte delle macchine. Questo accade perché, per esempio, molte delle odierne intelligenze artificiali non sembrano rappresentare una reale minaccia per i nostri posti di lavoro. Così facendo si ignora però il rapido ritmo di miglioramento che esse hanno in assoluto e in confronto a quello umanoxii.

Siamo certi che l’unica via possibile per una coabitazione e una coevoluzione fra la vita, la cultura e la tecnica sarebbe questa vera e propria «artefattualizzazione del mondo»? Quella attuale è la prima cultura a essere letteralmente «posseduta dalla tecnologia» che ha generato l’idea di vivere un’epoca dove tutto è possibile, e dove ciò che appare impossibile in realtà viene interpretato come non ancora possibilexiii. Questa tentazione di una potenza illimitata, che si affianca sempre più spesso alla promessa di deregolazione totale, si pone in netta antitesi all’essenza stessa della vita in tutte le sue dimensioni: la fragilità. Che non va intesa come debolezza, bensì come caducità della vita di ungarettiana memoria.

«Oggi ogni ramo della scienza sembra ci voglia dimostrare che il mondo si regge su entità sottilissime: come i messaggi del Dna, gli impulsi dei neuroni, i quarks, i neutrini vaganti dall’inizio dei tempi… Poi, l’informatica. È vero che il software non potrebbe esercitare i poteri della sua leggerezza se non mediante la pesantezza del hardware; ma è il software che comanda, che agisce sul mondo esterno e sulle macchine, le quali esistono solo in funzione del software, si evolvono in modo d’elaborare programmi sempre più complessi. La seconda rivoluzione industriale non si presenta come la prima con immagini schiaccianti quali presse di laminatoi o colate d’acciaio, ma come i bits d’un flusso d’informazione che corre sui circuiti sotto forma di impulsi elettronici. Le macchine di ferro ci sono sempre, ma obbediscono a bits senza peso.»xiv

Il cervello umano viene di continuo equiparato a una Macchina di Turing, capace di elaborare una quantità enorme di dati e di “trarre conclusioni” a partire dall’utilizzazione degli algoritmi e del programma incorporato, ovvero il software. Ma il cervello umano è altro. Innanzitutto questo è legato e strutturato al corpo che lo contiene e la deterritorializzazione imposta dalla digitalizzazione sta creando una vera e propria distanza tra l’uomo e il mondo, e fra l’uomo e se stesso. L’eccesso di informazione codificata priva di esperienza diretta trasforma gradualmente il cervello in una lastra di gestione di informazioni, ma si tratta di informazioni che non modellano il cervello perché non passano per il corpo. La digitalizzazione del mondo, la sostituzione di qualunque riferimento al mondo, per passare a funzionare con modellazioni di esso implica un importante mutamento qualitativo. Il ruolo degli umani diventa secondario anche nella circolazione ultrafluida dell’informazione. L’umano non è che un segmento di tale circolazione, un segmento ogni volta sempre più destrutturato e fluidoxv.

Salvaguardare il contributo umano non significa di certo respingere le meraviglie tecnologiche che la Rivoluzione digitale ha portato, richiede piuttosto un’attenta considerazione degli ambiti dell’attività umana che cederemo alle macchinexvi.

Occorre affrontare la situazione con una cultura nuova, perché il mondo della tecnica e le sue forze scatenate non potranno essere dominati che da un nuovo atteggiamento che a esse si adatti e sia loro proporzionato. L’uomo è chiamato a fornire una nuova fase di intelligenza e libertàxvii. Bisogna partire dal concetto stesso di persona per salvare anche solo quel minimo che permette di conservare la qualità di essere umano. Da qui si deve partire per la riconquista dell’esistenza attraverso l’uomo e per l’umano. Ciò rappresenta il compito per l’avvenirexviii.

La profondità e la rapidità del cambiamento mettono in crisi i tradizionali modelli di lettura della realtà e di previsione del futuro. Le interpretazioni di tipo fenomenologico, basate sull’osservazione e l’esperienza, rischiano di arrivare dopo che la tecnologia ha dispiegato i suoi effetti e si sta già avviando un nuovo ciclo di innovazione. Le interpretazioni filosofiche fondate sulla concezione antropocentrica proiettano sul futuro una visione antropomorfa della tecnologia, rischiando un appiattimento riduzionista tra l’uomo e le macchine, in nome di una lettura puramente funzionalistica, basata sugli aspetti intellettivo-razionali. Il rischio della identificazione tra intelligenza umana e intelligenza artificiale, con la conseguenza di affermare una implicita equivalenza tra le caratteristiche della persona umana e dei robot antropomorfi, è un rischio che corre non solo la filosofia, ma per certi aspetti anche la tecnologia. Non aiuta la comprensione l’ambiguità dei termini trasferiti meccanicamente tra i due ambiti: sarebbe improprio considerare equivalenti spiritualità, immaterialità, virtualità e astrazione, e il rapporto tra anima e corpo non corrisponde al dualismo informatico tra virtuale e realexix.

In dialogo ideale con Calvino, Il cavaliere artificiale mostra come la letteratura possa decifrare le dinamiche di un mondo sempre più complesso e connesso. Attraverso l’analisi delle opere calviniane, emerge come Calvino avesse intuito l’importanza dell’immateriale, della narrazione e dell’immaginazione nella costruzione della realtà. Il libro si rivolge a chi desidera comprendere il rapporto tra tecnologia e umanità, proponendo una consapevolezza nuova circa l’influenza pervasiva dell’intangibile.

Il cavaliere artificiale è il tentativo di rispondere all’appello di un nuovo Umanesimo e di offrire spunti di azioni – politiche, formative, organizzative – rispettando le cinque dimensioni chiave indagate da Calvino: essenza, confine, attenzione, immaginazione e memoria.

«Uno sguardo d’insieme ci dà l’impressione che sia la natura sia l’uomo stesso siano sempre più alla mercé dell’imperiosa pretesa del potere economico, tecnico, organizzativo, statale. Sempre più nettamente si delinea una situazione in cui l’uomo tiene in suo potere la natura, ma insieme l’uomo tiene in suo potere l’uomo, e lo Stato tiene in suo potere il popolo e il circolo vizioso del sistema tecnico-economico tiene in suo potere la vita.»xx

Un circolo vizioso che si alimenta di una cultura che ha solo un fondamento razionale e tecnico. Occorre pertanto individuare un nuovo approccio alla conoscenza e all’interpretazione del mondo contemporaneo, tracciando le linee guida di un’aggiornata visione della persona umana che tenga conto del contesto digitale in cui ci troviamo. Occorre un nuovo umanesimo tecnologicoxxi.

Il richiamo alla nozione di umanità assume nella nostra epoca una vocazione sempre più etico-giuridico-politica a cui si legano i concetti di dignità e autonomia, sviluppati non più da una prospettiva squisitamente individualistica ed eurocentrica, bensì a partire dal confronto serrato con l’altro uomo e con l’altro dall’uomo, sia esso l’animale, l’ambiente o il robot. Il processo di informatizzazione e digitalizzazione del mondo della vita ormai trasformato in infosferaxxii,parallelamente al cambiamento cui è sottoposto il nostro corpo nell’Antropocenexxiii sollevano sempre più l’esigenza di una comprensione della relazione che lega indissolubilmente l’uomo alla tecnicaxxiv, in quella che Plessner definiva la natura tecnico-strumentale del vivente umanoxxv. Plessner riconosce nello schema corporeo del vivente umano una peculiare via di accesso al mondo-ambientexxvi.

La domanda se la tecnica alteri la natura umana porta con sé un’impronta “umanistica” e presuppone l’esistenza di una specifica “natura” o “essenza” dell’uomo (come in effetti ha sostenuto nei secoli gran parte del pensiero occidentale) che possa rischiare di essere modificata nelle sue peculiarità e quindi “snaturata”. La difesa dell’idea di una natura umana come essenza o realtà peculiare qualitativamente diversa da quella di ogni altro essere vivente è stata spesso (benché non sempre) funzionale alla salvaguardia di una presunta “nobiltà”, che ha condizionato anche il dibattito sul significato e il ruolo della tecnica per l’uomo e per il mondo interoxxvii. Stando alla posizione di Gehlen, non ha senso considerare la tecnica come qualcosa di estraneo alla natura umana. La tecnica è “vecchia quanto l’uomo”; gli è indispensabile al punto che di “uomo” si può parlare propriamente soltanto in presenza di attività tecnicaxxviii. Potremmo chiederci allora se questa capacità di produrre l’artificiale non sia a sua volta da considerare qualcosa di naturale (in quanto spontaneo) benché in contrasto con una situazione originaria. In questa sede serve, piuttosto, osservare l’insistenza su una frattura tra la natura biologica e la vocazione (o la necessità) culturale e tecnologica dell’uomo: proprio questo iato serve infatti per allontanare l’uomo dall’animalexxix.

Nel Cavaliere artificiale Prencipe e Sideri compiono una sorta di viaggio tra le pagine di Calvino e i paesaggi incerti della contemporaneità, muovendosi tra sentieri che oscillano tra l’umano e l’artificiale, tra ciò che è e ciò che potrebbe essere, tra memoria e immaginazione. L’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie plasmano sempre più ogni aspetto della nostra vita, modificando finanche il modo in cui percepiamo noi stessi. Eppure la soglia di questo cambiamento non è da loro considerata come una linea retta da oltrepassare bensì una soglia mobile, frastagliata. Un vero e proprio luogo di confine, una frontiera che possiamo abitare con consapevolezza, immaginazione e attenzione. Non si tratta di scegliere se essere Gurdulù o Agilulfoxxx: è proprio nella tensione tra i due che l’umanità si mantiene viva.

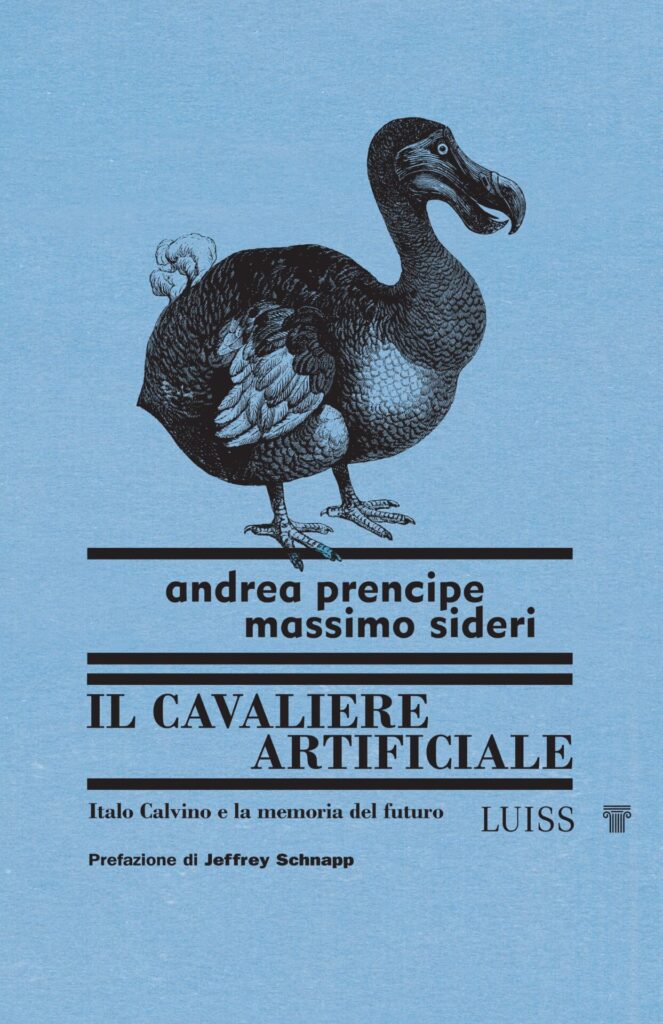

Il libro

Andrea Prencipe, Massimo Sideri, Il cavaliere artificiale. Italo Calvino e la memoria del futuro, Luiss University Press, Roma, 2025.

iD. Miller, Tales from Facebook, Polity Press, Cambridge, 2011.

iiL. Salvia, Agentività, immersività ed esistenza nei social media, in Dialoghi Mediterranei, n. 65, gennaio 2024.

iiiA. Prencipe, Massimo Sideri, Il cavaliere artificiale. Italo Calvino e la memoria del futuro, Luiss University Press, Roma, 2025; A. Prencipe, M. Sideri, Il visconte cibernetico. Italo Calvino e il sogno dell’intelligenza artificiale, Luiss University Press, Roma, 2023; A. Prencipe, M. Sideri, L’innovatore rampante. L’ultima lezione di Italo Calvino, Luiss University Press, Roma, 2022.

ivI. Calvino, La leggerezza, in Lezioni americane, Garzanti, Milano, 1988.

vI. Calvino, Saggi 1945-1985 (vol.I), a cura di M. Barenghi, Mondadori, Milano, 2022.

viM. Di Franco, La memoria del mondo di Italo Calvino: realtà, immaginazione e intelligenza artificiale, in Zibaldone. Estudios Italianos – Vol. XI, 2023.

viiJ. F. Lyotard, La condizione postomoderna, Feltrinelli, Milano, 1980.

viiiG. Vattimo, La fine della modernità, Garzanti, Milano, 1985.

ixA. Giddens, Le conseguenze della modernità, Il Miluno, Bologna, 1994.

xM. Pavese, Globalizzazione e localismo tra antropologia e sociologia, in Dialegesthai – Rivista di Filosofia, 20 luglio 2003.

xiL. Floridi, La quarta rivoluzione: come l’infosfera sta trasformando il mondo, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017.

xiiN. Agar, Non essere una macchina. Come restare umani nell’era digitale, Luiss University Press, Roma, 2020.

xiiiM. Benasayag, Il cervello aumentato l’uomo diminuito, Erckson, Trento, 2016.

xivI. Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, 1984, Lezione I: Leggerezza.

xvM. Benasayag, op.cit.

xviN. Agar, op.cit.

xviiR. Guardini, Lettere dal lago di Como, Morcelliana, Brescia, 1959.

xviiiR. Guardini, La fine dell’epoca moderna, Morcelliana, Brescia, 1993.

xixA. Tomasi, Umanesimo tecnologico: una antropologia per il futuro dell’uomo. La visione profetica di Romano Guardini, in Alpha Omega XXII, n.1, 2019.

xxR. Guardini, Il potere, Morcelliana, Brescia, 1993.

xxiA. Tomasi, Informatica. Tecnologia e cultura per il futuro dell’uomo, in Il margine, anno IV, n. 8, 1984.

xxiiL. Floridi, Pensare l’infosfera. La filosofia come design concettuale, Cortina Editore, Milano, 2020.

xxiiiV. Cregan-Reid, Il corpo dell’antropocene. Come il mondo che abbiamo creato ci sta cambiando, Codice Edizioni, Torino, 2020.

xxivR. Redaelli, Corpo, mondo e tecnica. Una riflessione a partire dall’antropologia plessneriana, in Bollettino Filosofico, n. 38, 2023.

xxvH. Plessner, Sul rapporto di mondo e ambiente nell’essere umano, ETS, Pisa, 2020.

xxviR. Redaelli, op. cit.

xxviiV. Rasini, Considerazioni su natura umana e tecnica, in Spazio aperto, RomaTrE-Press, Roma, 2020.

xxviiiA. Gehlen, L’uomo nell’era della tecnica, Armando Editore, Roma, 2003.

xxixV. Rasini, op. cit.

xxxGurdulù e Agilulfo sono due personaggi del Cavaliere inesistente di Italo Calvino: il primo è lo scudiero del secondo, un individuo privo di coscienza e identità, che si immedesima completamente nelle cose che incontra e rappresenta la corporeità senza consapevolezza. Il secondo è un cavaliere senza corpo, un’armatura vuota che esiste solo grazie alla forza di volontà e alla sua coscienza di sé e rappresenta la perfezione meccanica ma priva di corporeità.

Articolo pubblicato su Satisfiction.eu

LEGGI ANCHE: Andrea Prencipe, Massimo Sideri, Il visconte cibernetico

© 2025, Irma Loredana Galgano. Ai sensi della legge 633/41 è vietata la riproduzione totale e/o parziale dei testi contenuti in questo sito salvo ne vengano espressamente indicate la fonte irmaloredanagalgano.it) e l’autrice (Irma Loredana Galgano).